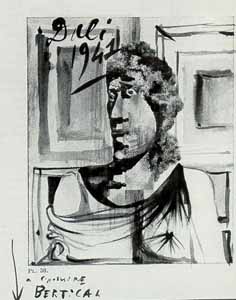

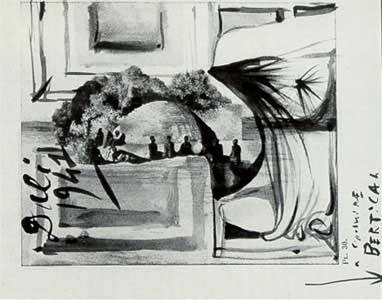

Dali stipule bien que l’interprétation ne doit pas être le fruit d’une déduction raisonnante car le délire en lui-même ne traduit aucune activité raisonnante. Pour illustrer son point de vue, Dali fait référence au Visage paranoïaque, image sortie d’une carte postale que l’artiste croit de Picasso. En effet, celle-ci représente des indigènes autour d’une case qui après rotation laisse apparaître un visage. Le spectateur ne voit dans cette reproduction, pourtant fidèle, qu’un visage cubiste, celui-ci prouvant ainsi par cet exemple persuasif que le délire contient déjà l’interprétation et que contrairement aux rêves qui doivent être interprétés, ce dernier est par lui-même une activité interprétative de l’inconscient.

|

|

Cette image reproduite par Dali en 1941 s’impose d’emblée comme un visage cubiste, rejoignant les visages de Picasso (ceux de l’époque « noire » du peintre) Dans le cas du Visage Paranoïaque, le procédé de l’image double repose sur la rotation de l’image (paysage avec les noirs devant la case représentant un visage cubiste couché) et non à la simultanéité de la perception. Ici la transposition est dissimulée et doit passer par une déduction raisonnante d’où le texte accompagnant la représentation. Comme le dit Dali, pour cette image, le délire contient l’interprétation contrairement à la toile présentée précédemment où l’interprétation contient le délire. La paranoïa fait ici symbole d’aptitude à changer une chose en une autre « constatable de tous ». Elle devient donc méthodique, active, critique.

|

|

|

|